Ein Blockhaus – das verbinden viele mit einem einfachen Leben in der Natur Kanadas oder Skandinaviens. So falsch liegen sie damit gar nicht. Bis auf die Tatsache, dass es sich auch in anderen Regionen gut im Blockhaus leben lässt. Zum Beispiel in Kärnten: Jürgen und Jitka haben 2011 in dem österreichischen Bundesland, rund 10 Minuten von Klagenfurt entfernt, ihr Traumhaus gebaut – in Blockbauweise, Holz auf Holz, einfach, natürlich und mit viel Eigenleistung.

Naturnah wohnen

Dass Holz zu ihrer Lebensweise passt, das wird schnell klar, wenn man sich mit Jürgen unterhält: Er schätzt die Natur, baut in seinem Garten Salat, Kräuter, Tomaten, Stachelbeeren, Ribisl an. Er freut sich über die Hornissen, Rehe und Fledermäuse, die sich auf dem 960 Quadratmeter großen Grundstück heimisch fühlen. Als er und seine Frau Jitka überlegten, in ein eigenes Haus zu ziehen, schauten sich die beiden alte Bauernhöfe an, die zum Verkauf standen. Die meterdicken Wände, einfach und massiv gebaut, hätten ihnen auch gefallen. Es wurde dann doch ein Holzblockhaus, und das bereuen sie bis heute nicht.

Schon bei der Planung haben sich Jürgen und Jitka auf ihre eigenen Ideen, ihre individuellen Vorstellungen vom eigenen Zuhause verlassen: Sie haben selbst Pläne gezeichnet, verschiedene Firmen angeschrieben und Angebote eingeholt. Mit der Firma Scandinavian Blockhaus aus St. Florian in Österreich setzten sie ihre eigenen Entwürfe schließlich um: 126 Quadratmeter, komplett aus oberösterreichischem Fichtenholz, mit gemauertem Keller, einem massiven Ziegeldach und Holz-Alufenstern von Josko. Eine Pelletheizung sorgt für Wärme und Warmwasser, unterstützt von 16,8 Quadratmetern Solarkollektoren auf dem Dach.

Viel Eigenleistung und „Learning by doing“

Bemerkenswert ist, wie viel Eigenleistung Jürgen und Jitka in das Haus gesteckt haben – einem sechsstelligen Betrag entspricht der Anteil der eigenen Arbeiten, hat Jürgen ausgerechnet. Den gesamten Innenausbau haben die beiden selbst gemacht, obwohl sie damit vorher kaum Erfahrungen gesammelt hatten. „Learning by doing“, so ihr Motto – und es hat geklappt. Loslegen konnten sie direkt nachdem Scandinavian Blockhaus in nur siebeneinhalb Arbeitstagen das Haus aufgestellt hatte, inklusive Fenster. Nach sechs Monaten sind Jürgen und Jitka eingezogen, da waren die Küche und das halbe Schlafzimmer fertig, alles andere wurde nach und nach erledigt.

Alles selber zu machen ohne fachliche Vorkenntnisse – eine Vorstellung, die viele Bauherren Magenschmerzen bereiten würde (und auch von Jürgen und Jitkas Bekanntenkreis teils skeptisch beäugt wurde). Aber Jürgen sieht es positiv: „Ich habe so viel lernen dürfen, man kann wirklich viel selber schaffen.“ Fliesen legen, verkabeln, Fußbodenheizung legen – alles kein Problem. Und offensichtlich ein so großes Vergnügen, dass Jürgen und Jitka nach dem Haus auch die Garage selbst gebaut haben, das Fundament für das Gartenhaus und diverse Hochbeete.

Raffinierte Lösung für den Estrich

Arbeiten, bei denen sich Jürgen als „völlig talentfrei“ einstuft – zum Beispiel Verputzen – sind ihm beim Holzhaus erspart geblieben. Auch einen Estrich haben die findigen Bauherren nicht benötigt: Mit Trocken-Estrich-Platten haben sie aufwendige Arbeiten, Feuchtigkeit und Trocknungszeiten vermieden. Und sind damit sogar im Prospekt des Herstellers ihrer Fußbodenheizung gelandet als Beispiel dafür, wie einfach Eigenleistung ist.

„Ich würde jederzeit wieder so bauen, und nur so“, beteuert Jürgen und meint damit einerseits die Eigenleistung, die er in sein Haus gesteckt hat und damit was ganz Eigenes und auch Individuelles geschaffen hat. Und andererseits meint er die Blockbauweise. Die ist einerseits recht simpel, andererseits sind auch einige Vorschriften zu beachten, gerade wenn man wie Jürgen einschalig bauen möchte. Das bedeutet, die Außenwände bestehen lediglich aus einer einzigen Wand aus massivem Holz.

Dicke Holzwand sorgt für gute Dämmung

Um eine gute Dämmung zu erhalten, muss die Holzwand eine gewisse Dicke haben, beim Haus von Jürgen und Jitka sind es 20 Zentimeter. Das reicht und hält die Heizkosten unter 500 Euro jährlich, denn Massivholz dämmt hervorragend. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich haben sich die Vorschriften in den vergangenen fünf Jahren aber nochmal geändert und sind zum Teil strenger geworden. Scandinavian Blockhaus, das Unternehmen, das Jürgen und Jitkas Haus gebaut hat, wirbt damit, dass ihr 28-Zentimeter-Massivblock ausreicht, um den aktuellen österreichischen Wärmeschutzbestimmungen zu entsprechen und – auch das ist für viele wichtig – eine Wandaufbau mit purem Holz, ohne Folien und Klebebänder zu ermöglichen.

Wer weniger Massivholz einsetzen will, kann die Wand eines Blockhauses auch schmaler bauen und dämmen. Dann wird außen oder innen Dämmmaterial auf die Wand aufgebracht. Das heißt aber auch, dass man auf einer Seite die schöne Optik der Blockwand nicht mehr zu sehen bekommt. Alternativ gibt es die Doppelblock-Bauweise: Dann besteht die Wand aus zwei parallelen Blockwänden mit einer Zwischendämmung. Blockhaus ist also nicht gleich Blockhaus – denn neben der Frage, ob und wie gedämmt werden soll, stellt sich auch die Frage, ob mit Rundbohlen oder Vierkantblöcken gebaut wird.

Bestehen in klischeehaften Vorstellungen Blockhäuser fast immer aus Rundbalken, so sieht die – unter anderen den Bauvorschriften geschuldete – Wirklichkeit meist anders aus: Ein einzelner Holzbalken des Blockhauses ist vierkantig und besteht aus mehreren verleimten Massivholzelementen. Das garantiert höhere Formstabilität.

Blockhaus: Alte Bauweise neu interpretiert

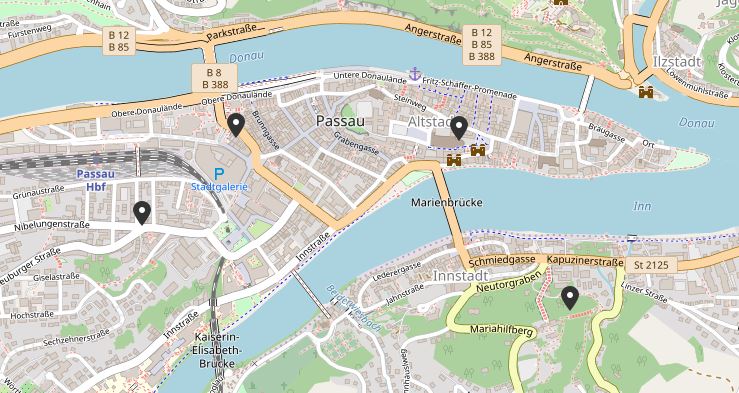

Aufeinandergeschichtet und befestigt werden die Blockhausbalken ganz einfach: Verbunden durch Nut und Feder werden die Balken übereinandergestapelt, überkreuzen sich an den Ecken. Und genau dort wird ein Loch durch alle Schichten gefräst und eine Gewindestange eingebracht. Übrigens: Im niederbayerischen Raum war die Blockbauweise früher recht verbreitet. Viele alte Bauernhäuser besitzen Teile in Blockbauweise.

Einfach, aber durchdacht. Naturnah, aber modern. Für Jürgen und Jitka ist ihr Blockhaus ihr Traumhaus. Sie haben sich getraut, genau so zu bauen, wie es ihrer Überzeugung und ihrer Lebensweise entspricht. Belohnt werden sie mit dem guten Gefühl, ein perfektes Zuhause gefunden zu haben.